Découvrez comment identifier, traiter et prévenir les lésions du nerf périphérique afin de restaurer la fonction, soulager les symptômes et protéger la santé nerveuse à long terme grâce à des approches médicales éprouvées.

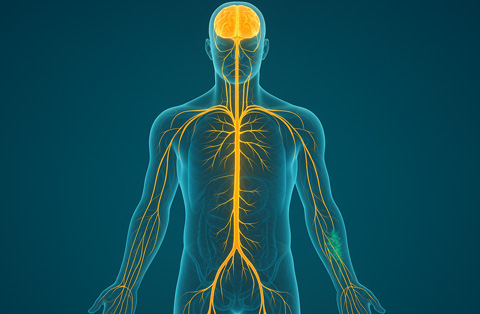

Les lésions du nerf périphérique surviennent lorsque des nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière sont endommagés, perturbant la communication entre le système nerveux et le reste du corps. Cela peut provoquer douleur, faiblesse, engourdissement ou perte de fonction.

Ces lésions sont importantes car elles touchent des millions de personnes dans le monde et peuvent limiter gravement la mobilité, l’autonomie et la qualité de vie. Sans diagnostic et traitement rapides, les dommages peuvent devenir permanents. Heureusement, beaucoup de lésions périphériques peuvent être prises en charge ou réparées, et une intervention précoce améliore les résultats.

Dans cet article, nous expliquons ce que sont les lésions du nerf périphérique, leurs symptômes et leurs causes, la manière dont elles sont classées, le processus diagnostique, les traitements disponibles ainsi que les stratégies pour les prévenir ou en réduire la gravité.

Qu’est-ce qu’une lésion du nerf périphérique ?

Une lésion du nerf périphérique correspond à un dommage touchant les nerfs situés hors du cerveau et de la moelle épinière. Ces nerfs constituent le système nerveux périphérique, qui relie le système nerveux central aux membres, aux organes et à la peau. Ils transmettent des signaux liés au mouvement, à la sensibilité et aux fonctions autonomes comme la sudation ou la régulation de la pression artérielle.

Lorsque ces nerfs périphériques sont lésés, la transmission des signaux est perturbée. Il peut en résulter des symptômes tels que engourdissement, faiblesse, douleur ou perte de fonction dans la zone concernée.

La gravité des lésions varie de légère (interruption temporaire) à sévère (perte complète de la continuité nerveuse). Un diagnostic précoce et un traitement approprié sont essentiels pour prévenir des dommages permanents ou un handicap durable.

En quoi un nerf périphérique diffère-t-il des composantes centrales du système nerveux ?

Le système nerveux se divise en deux parties principales : le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP).

Le système nerveux central comprend le cerveau et la moelle épinière. Il traite l’information et coordonne les réponses.

Le système nerveux périphérique regroupe tous les nerfs situés hors du cerveau et de la moelle. Il inclut les nerfs périphériques qui s’étendent vers les membres, le visage, les organes et la peau.

Les nerfs périphériques se répartissent en trois grands types :

Les nerfs sensitifs transportent l’information du corps vers le SNC (p. ex. : douleur, température).

Les nerfs moteurs envoient des signaux du SNC vers les muscles pour le mouvement.

Les nerfs autonomes contrôlent des fonctions involontaires comme la fréquence cardiaque et la digestion.

Contrairement au SNC, les nerfs périphériques peuvent se régénérer jusqu’à un certain point après une lésion. L’ampleur et la vitesse de récupération dépendent toutefois de la sévérité et de la localisation du dommage.

Quand une lésion nerveuse est-elle considérée comme périphérique ?

Une lésion nerveuse est dite périphérique lorsqu’elle concerne des nerfs situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Elle touche donc le système nerveux périphérique, et non le système nerveux central.

Les lésions du nerf périphérique surviennent typiquement dans les situations suivantes :

Traumatisme : coupures, écrasements ou étirements (p. ex. : accidents de la route, chutes).

Compression : pression prolongée ou mouvements répétitifs (p. ex. : syndrome du canal carpien).

Affections médicales : diabète, infections ou maladies auto-immunes touchant les nerfs périphériques.

Complications chirurgicales : atteinte accidentelle de nerfs proches au cours d’une intervention.

Pour qualifier une lésion de périphérique, le site atteint doit concerner les nerfs périphériques, et non la moelle ou le tissu cérébral. Les symptômes incluent souvent un engourdissement localisé, une faiblesse, des picotements ou une perte des réflexes dans la région concernée.

Quels symptômes apparaissent après une lésion du nerf périphérique ?

Les symptômes dépendent du type de nerf atteint — sensitif, moteur ou autonome — et de la sévérité de la lésion. Ils peuvent apparaître immédiatement après un traumatisme ou s’installer progressivement en cas de compression ou de maladie.

Quels types de symptômes — sensitifs, moteurs, autonomes — doivent alerter ?

Les symptômes sensitifs incluent fréquemment :

Engourdissement ou baisse de la sensibilité

Picotements ou « aiguilles et fourmillements »

Douleur brûlante ou vive, en décharge

Hypersensibilité au toucher (allodynie)

Les symptômes moteurs peuvent se manifester par :

Faiblesse musculaire

Troubles de la coordination ou du mouvement

Fasciculations ou crampes

Paralysie dans les cas sévères

Les symptômes autonomes (plus rares mais importants) peuvent inclure :

Sudation anormale

Modifications de la couleur ou de la température de la peau

Variations de la pression artérielle

Troubles digestifs ou vésicaux

En quoi les symptômes d’une lésion périphérique diffèrent-ils de ceux d’une neuropathie périphérique ?

La lésion du nerf périphérique a généralement une cause claire, telle qu’un traumatisme ou une chirurgie, et peut toucher un seul nerf (mononeuropathie).

La neuropathie périphérique, en revanche, résulte souvent d’affections systémiques comme le diabète et touche habituellement plusieurs nerfs de manière symétrique (polyneuropathie).

Les symptômes d’une lésion sont souvent soudains et localisés, tandis que ceux d’une neuropathie sont plutôt progressifs et diffus. Un diagnostic précis est essentiel pour distinguer ces situations et guider la prise en charge.

Quelles sont les causes des lésions du nerf périphérique ?

Les lésions surviennent lorsque des forces ou des affections altèrent la structure ou la fonction des nerfs situés hors du cerveau et de la moelle. Les causes se regroupent en catégories : traumatiques, compressives, liées aux maladies et iatrogènes (liées aux soins).

Quelles causes fréquentes (traumatisme, compression, maladie, inflammation) endommagent les nerfs périphériques ?

Traumatisme : coupures, écrasements, sur-étirements ou fractures peuvent sectionner ou léser directement les nerfs.

Compression : une pression prolongée ou répétée — comme dans le syndrome du canal carpien ou une hernie discale — réduit le flux sanguin et endommage les fibres nerveuses.

Maladies : diabète, sclérose en plaques, infections ou maladies auto-immunes altèrent la santé nerveuse.

Inflammation : l’œdème nerveux lié à une lésion, une infection ou une réaction immunitaire peut perturber la fonction normale.

Lésion iatrogène : interventions chirurgicales, injections ou dispositifs médicaux peuvent léser involontairement des nerfs voisins.

Quel est le mécanisme lésionnel en cas de compression versus traumatisme ?

Lésions compressives : la pression progressive perturbe l’apport sanguin du nerf, entraînant ischémie et démyélinisation (perte de la gaine de myéline protectrice).

Lésions traumatiques : une force brutale ou un objet tranchant peut étirer, déchirer ou sectionner complètement le nerf, endommageant à la fois la myéline et l’axone (cœur de la fibre nerveuse).

La sévérité des dommages — atteinte isolée de la myéline ou extension à l’axone et aux tissus conjonctifs — détermine la classification et le potentiel de récupération.

Comment les lésions du nerf périphérique sont-elles classées ?

La classification repose sur l’étendue des dommages structuraux et le potentiel de récupération. Deux systèmes largement utilisés sont ceux de Seddon et de Sunderland.

Quelle est la classification de Seddon des lésions du nerf périphérique ?

La classification de Seddon (1943) distingue trois types principaux :

Neuropraxie : forme la plus légère. La myéline est atteinte, mais l’axone reste intact. La récupération est généralement complète en quelques semaines à quelques mois.

Axonotmésis : l’axone est lésé, mais les tissus conjonctifs environnants restent intacts. La régénération est possible, plus lente et parfois incomplète.

Neurotmésis : forme la plus sévère. Axone et tissus conjonctifs sont rompus. Sans réparation chirurgicale, la récupération est improbable.

En quoi la classification de Sunderland complète-t-elle celle de Seddon ?

La classification de Sunderland (1951) apporte davantage de détails en répartissant les lésions en cinq degrés :

Premier degré : équivalent à la neuropraxie.

Deuxième degré : équivalent à l’axonotmésis avec endonèvre intact.

Troisième degré : atteinte de l’axone et de l’endonèvre, périnèvre intact.

Quatrième degré : atteinte de l’axone, de l’endonèvre et du périnèvre, seul l’épinèvre restant intact.

Cinquième degré : section nerveuse complète, équivalent à la neurotmésis.

Cette classification détaillée aide à prédire le pronostic et à choisir l’approche la plus efficace, y compris la nécessité d’une chirurgie de réparation nerveuse.

Comment diagnostique-t-on une lésion du nerf périphérique ?

Un diagnostic précis repose sur l’anamnèse, l’examen clinique et des tests spécialisés. L’objectif est d’identifier le siège, la sévérité et le type d’atteinte afin d’orienter le traitement.

Quelles étapes comprend le diagnostic d’une lésion du nerf périphérique ?

Anamnèse – revue des symptômes, du début, des événements traumatiques et des comorbidités telles que diabète ou maladies auto-immunes.

Examen clinique – évaluation de la force musculaire, des réflexes et des réponses sensitives au toucher, à la température et à la vibration.

Évaluation fonctionnelle – identification de déficits spécifiques de mouvement ou de coordination liés aux nerfs atteints.

Quels tests (EMG, conduction nerveuse, imagerie, biopsie) sont essentiels ?

Électromyographie (EMG) : mesure l’activité électrique des muscles pour détecter les perturbations de conduction.

Études de conduction nerveuse (NCS) : évaluent la vitesse et l’efficacité de transmission des signaux nerveux.

Imagerie : l’IRM ou l’échographie visualisent une compression, un œdème ou des lésions structurelles du nerf.

Biopsie nerveuse (rare) : examen d’un petit fragment de nerf pour identifier des altérations liées à une maladie.

Un diagnostic précoce et précis augmente la probabilité de récupération complète, notamment lorsqu’une réparation nerveuse ou d’autres interventions sont envisagées.

Comment traite-t-on la lésion du nerf périphérique ?

Le traitement dépend de la cause, de la sévérité et de la classification de la lésion. Les objectifs principaux sont de restaurer la fonction nerveuse, d’atténuer les symptômes et de prévenir le handicap à long terme.

Quels traitements sont disponibles pour les lésions du nerf périphérique ?

Prise en charge conservatrice : repos, attelles, physiothérapie et anti-inflammatoires pour les lésions légères comme la neuropraxie.

Médicaments : antalgiques, corticoïdes pour réduire l’inflammation et traitements de la douleur neuropathique comme la gabapentine ou la prégabaline.

Adaptations du mode de vie : contrôle des maladies sous-jacentes (p. ex. : diabète), ergonomie et éviction des activités aggravantes.

Quand indique-t-on une chirurgie de réparation nerveuse et en quoi consiste-t-elle ?

Réparation nerveuse ou reconstruction nerveuse à envisager lorsque :

il existe une section complète du nerf (neurotmésis).

une compression ou un traumatisme sévère ne s’améliore pas sous traitement conservateur.

la perte fonctionnelle affecte significativement les activités quotidiennes.

Les options chirurgicales comprennent :

Réparation nerveuse directe par chirurgie du nerf périphérique lorsque les extrémités peuvent être réunies sans tension.

Greffe nerveuse utilisant un segment donneur en cas de perte de substance.

Transferts nerveux redirigeant un nerf sain pour restaurer la fonction.

Quelles stratégies de rééducation non chirurgicales favorisent la récupération ?

Kinésithérapie et ergothérapie pour maintenir la force musculaire et prévenir la raideur.

Stimulation électrique pour encourager la régénération nerveuse.

Rééducation sensitive afin d’aider le cerveau à s’adapter à des signaux nouveaux ou restaurés.

La récupération peut prendre des mois à des années ; une intervention précoce augmente les chances de retrouver une fonction complète.

Comment prévenir ou réduire les lésions du nerf périphérique ?

Toutes ne sont pas évitables (notamment celles dues à un traumatisme soudain), mais beaucoup peuvent être prévenues ou atténuées par des mesures proactives.

Quelles pratiques professionnelles ou de vie quotidienne réduisent le risque ?

Ajustements ergonomiques : poste de travail adapté, assise de soutien et bonne posture pour prévenir les compressions.

Équipements de protection : gants, protections ou attelles dans les métiers ou sports à risque.

Techniques de levage sécurisées : éviter les torsions brusques ou les hyper-extensions susceptibles d’étirer ou de comprimer les nerfs.

Pauses régulières : limiter la contrainte répétitive lors de tâches manuelles prolongées.

Comment une prise en charge précoce influence-t-elle le long terme ?

Consultation rapide : un avis médical précoce évite l’aggravation et accélère la récupération.

Contrôle des maladies sous-jacentes : prise en charge du diabète, des troubles thyroïdiens ou des maladies auto-immunes pour réduire le risque de lésions chroniques.

Information et vigilance : reconnaître tôt des signes tels que engourdissement ou picotements aide à consulter avant l’apparition de dommages permanents.

La détection et l’intervention précoces sont essentielles pour minimiser l’impact à long terme des lésions du nerf périphérique et préserver une santé nerveuse optimale.

Foire aux questions

Quelle est la lésion du nerf périphérique la plus fréquente ?

La plus fréquente est le syndrome du canal carpien, dû à la compression du nerf médian au poignet. Il provoque engourdissement, picotements et faiblesse de la main. Les mouvements répétitifs du poignet, l’usage prolongé de l’ordinateur ou des affections comme le diabète y contribuent. Un traitement précoce améliore la récupération.

Les nerfs périphériques peuvent-ils guérir ?

Oui, ils peuvent guérir, mais la récupération dépend du type et de la sévérité de la lésion. Les atteintes légères, comme la neuropraxie, peuvent se résoudre en quelques semaines. Les lésions sévères avec perte de fibres nerveuses peuvent nécessiter des mois ou des années, et parfois une réparation chirurgicale. Un diagnostic et une rééducation précoces améliorent les chances de récupération complète.

Qu’est-ce que la neuropathie périphérique ?

La neuropathie périphérique est une atteinte des nerfs périphériques perturbant la communication entre le cerveau, la moelle et le corps. Elle peut causer engourdissements, picotements, faiblesse ou douleur, souvent aux mains et aux pieds. Les causes incluent le diabète, des infections, des traumatismes ou des toxines. Le traitement vise à soulager les symptômes et à traiter la cause sous-jacente.

Qu’est-ce que la paralysie du nerf périphérique ?

La paralysie du nerf périphérique survient lorsqu’une lésion d’un nerf périphérique entraîne une perte partielle ou complète de la fonction musculaire dans la zone qu’il commande. Les causes possibles sont un traumatisme, une compression ou une inflammation. Les symptômes incluent faiblesse, paralysie et troubles sensitifs. Le traitement dépend de la cause et peut inclure rééducation, médicaments ou chirurgie.