La lésion du nerf survient lorsqu’un nerf est endommagé par un traumatisme, une compression ou une maladie, perturbant les signaux entre le cerveau, la moelle épinière et le corps.

Ces lésions sont importantes car elles peuvent provoquer faiblesse, engourdissement ou douleur et, dans les cas graves, une perte permanente de fonction. Un diagnostic et un traitement précoces améliorent la récupération, mais de nombreux cas ne sont reconnus que lorsque les dommages sont déjà avancés.

Dans ce guide, nous expliquons ce qu’est un nerf, les causes et symptômes des lésions nerveuses, leur diagnostic, les options de traitement (dont les techniques chirurgicales) et à quoi s’attendre pendant la récupération.

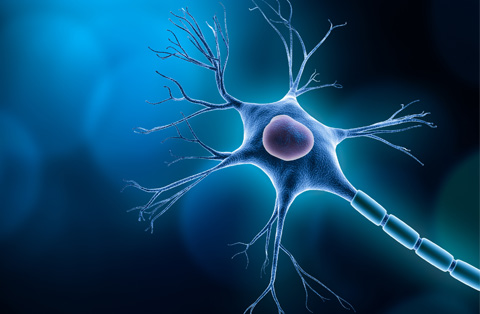

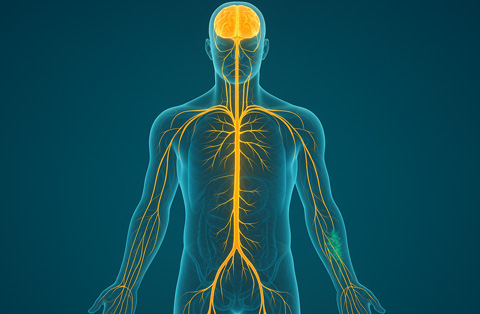

Qu’est-ce qu’un nerf ?

Un nerf est un faisceau de fibres qui transporte des messages entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps. Ces messages contrôlent le mouvement, la sensibilité et de nombreuses fonctions involontaires comme la respiration et la digestion.

Les nerfs sont constitués de cellules spécialisées appelées neurones. Chaque neurone possède de longues projections, les axones, qui transmettent des signaux électriques. Les tissus environnants, y compris des couches de tissu conjonctif et une gaine protectrice de myéline, isolent et soutiennent ces signaux.

Le corps possède trois grands types de nerfs :

Les nerfs sensitifs transmettent des informations de la peau, des muscles et des organes vers le cerveau.

Les nerfs moteurs envoient des signaux du cerveau et de la moelle épinière vers les muscles, contrôlant le mouvement.

Les nerfs autonomes gèrent des fonctions automatiques comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la digestion.

Des nerfs en bonne santé garantissent une transmission rapide et précise des messages. Lorsqu’un nerf est lésé, ces signaux peuvent être perturbés, entraînant des symptômes tels que faiblesse, engourdissement ou douleur.

Quelles sont les causes d’une lésion nerveuse ?

Une lésion nerveuse se produit lorsque la force physique, la pression ou une maladie altère la structure ou la fonction d’un nerf. Ce dommage peut bloquer ou déformer les signaux électriques que les nerfs utilisent pour transmettre les messages.

Les principales causes incluent :

Traumatisme direct : coupures, écrasements ou chocs peuvent sectionner ou comprimer les nerfs.

Pression : une compression prolongée due à des fractures, des plâtres serrés ou des mouvements répétitifs peut léser les nerfs.

Étirement : un mouvement brusque ou excessif d’un membre peut surétirer et endommager les fibres nerveuses.

Affections médicales : diabète, maladies auto-immunes, infections et certains cancers peuvent endommager les nerfs au fil du temps.

Exposition toxique : abus d’alcool, certains médicaments ou métaux lourds peuvent nuire à la santé nerveuse.

Dans de nombreux cas, une lésion nerveuse résulte de plusieurs facteurs. Par exemple, une fracture peut causer à la fois une compression et un étirement des nerfs voisins. Comprendre la cause est essentiel pour choisir le bon traitement et prévenir d’autres dommages.

Quels sont les symptômes et signes d’une lésion nerveuse ?

Une lésion nerveuse peut provoquer des symptômes variables selon le type de nerf atteint et la gravité du dommage. Ils apparaissent parce que le nerf lésé ne peut plus transmettre correctement les messages entre le cerveau, la moelle épinière et le corps.

Symptômes courants :

Engourdissement : perte de sensibilité de la peau ou des tissus plus profonds.

Picotements ou « aiguilles » : sensations anormales intermittentes ou persistantes.

Douleur brûlante ou vive : constante ou déclenchée par le toucher ou le mouvement.

Faiblesse : diminution de la force musculaire dans la zone desservie par le nerf lésé.

Amyotrophie : perte de masse musculaire si la lésion se prolonge.

Problèmes de coordination : difficulté de motricité fine ou d’équilibre.

Signes reconnaissables à l’examen :

Réflexes diminués : réponses plus lentes ou absentes aux tests de réflexes.

Modifications cutanées : température, couleur ou sudation altérées dans la zone touchée.

Perte du sens de la position (proprioception) : incapacité à percevoir la position d’un membre ou d’une articulation sans regarder.

Identifier tôt ces symptômes et signes est important : un traitement rapide réduit le risque de lésions nerveuses permanentes et améliore la récupération.

Quels sont les types de lésions nerveuses ?

Les lésions nerveuses sont classées selon l’étendue des dommages aux fibres nerveuses et aux structures environnantes. Les systèmes les plus utilisés sont les classifications de Seddon et de Sunderland.

La classification de Seddon comprend trois types principaux :

Neurapraxie : forme la plus légère, le nerf est intact mais la conduction électrique est temporairement bloquée. La récupération survient en général en quelques semaines à quelques mois.

Axonotmésis : l’axone est endommagé, mais le tissu conjonctif environnant reste intact. Le nerf peut se régénérer, mais la récupération prend des mois ou plus.

Neurotmésis : forme la plus sévère, axone et structures environnantes sont sectionnés. Une chirurgie est souvent nécessaire et la récupération complète peut être impossible.

La classification de Sunderland étend cela en cinq degrés, d’un simple bloc de conduction (premier degré) à la section complète du nerf (cinquième degré), offrant une échelle plus détaillée pour le diagnostic et la planification du traitement.

Comment diagnostique-t-on une lésion nerveuse ?

Le diagnostic commence par une anamnèse détaillée et un examen clinique. Le médecin évalue les symptômes, teste la force musculaire, les réflexes et la sensibilité dans la zone concernée.

Des examens complètent le bilan et mesurent l’étendue des dommages :

Études de conduction nerveuse (NCS) : mesurent la vitesse et l’efficacité de la conduction électrique le long d’un nerf.

Électromyographie (EMG) : enregistre l’activité électrique des muscles pour identifier une dysfonction nerveuse ou musculaire.

Imagerie : IRM ou échographie pour détecter compression, œdème ou lésions structurelles du nerf.

Tests sensoriels quantitatifs : mesurent les réponses au toucher, aux vibrations ou aux variations de température.

La combinaison de l’examen clinique et des tests diagnostiques permet d’identifier précisément le type de lésion nerveuse et d’orienter le traitement. Un diagnostic précoce augmente les chances de récupération.

Que se passe-t-il lorsqu’un nerf est lésé ?

Quand un nerf est lésé, sa capacité à transporter les messages entre le cerveau, la moelle épinière et le corps est perturbée. Cette interruption peut ralentir, altérer ou bloquer totalement les signaux électriques qui contrôlent mouvement, sensibilité et fonctions automatiques.

Selon la gravité de la lésion :

Bloc de conduction temporaire : la structure du nerf reste intacte, mais l’œdème ou la compression gêne la transmission des signaux.

Lésion axonale : les longues fibres du nerf (axones) sont endommagées, entraînant une dégénérescence de la portion en aval (dégénérescence wallérienne).

Section complète : axones et gaines protectrices sont sectionnés, empêchant toute transmission jusqu’à une réparation chirurgicale.

Après la lésion, le corps peut tenter de réparer le nerf. Dans les cas légers, l’œdème diminue et la conduction revient. Dans les cas plus sévères, la régénération nécessite une repousse axonale, lente, d’environ 1 millimètre par jour. Si le nerf ne peut se régénérer ou n’est pas réparé, une perte permanente de fonction peut survenir.

En quoi la douleur nerveuse diffère-t-elle du dommage nerveux ?

La douleur nerveuse et le dommage nerveux sont liés mais distincts. La douleur nerveuse correspond à un inconfort causé par une signalisation anormale, tandis que le dommage nerveux décrit l’atteinte structurelle ou fonctionnelle du nerf lui-même.

La douleur nerveuse se manifeste souvent par :

Sensations de brûlure, de piqûre ou de décharge.

Picotements ou sensations de « choc électrique ».

Douleur déclenchée par un léger toucher, le froid ou le mouvement.

Inconfort pouvant s’aggraver la nuit ou au repos.

Le dommage nerveux entraîne des effets plus larges, pouvant inclure :

Engourdissement ou perte de sensibilité dans la zone touchée.

Faiblesse musculaire ou paralysie.

Perte de coordination ou de réflexes.

Changements de température cutanée, de couleur ou de sudation.

Un dommage nerveux peut exister sans douleur (p. ex., perte sensitive complète). À l’inverse, une douleur nerveuse peut survenir sans lésion structurelle visible, surtout aux stades précoces. Distinguer les deux aide à définir les objectifs thérapeutiques : soulager la douleur, restaurer la fonction, ou les deux.

Quels types de nerfs sont les plus vulnérables ?

Tous les nerfs peuvent être lésés, mais certains types et localisations sont plus à risque en raison de leur position et de leur fonction.

Nerfs périphériques près des articulations : ils passent dans des espaces étroits ou autour de structures osseuses, les rendant sujets à la compression ou à l’étirement.

Exemples :

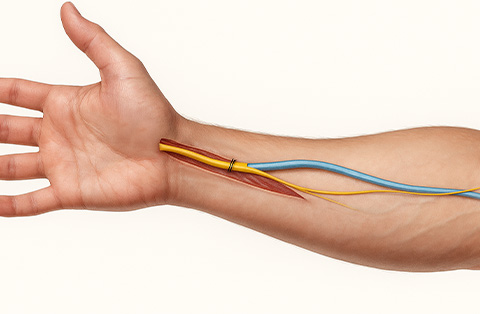

Nerf ulnaire : longe la face interne du coude et peut être comprimé dans le syndrome du tunnel cubital.

Nerf médian : traverse le poignet dans le canal carpien, souvent affecté par des gestes répétitifs.

Nerf fibulaire (péronier) : contourne la face externe du genou, vulnérable lors du croisement des jambes ou de traumatismes du genou.

Contenu associé :

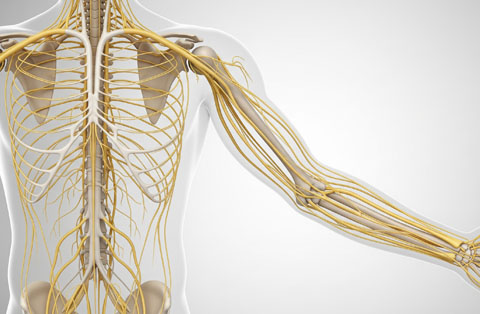

Grands réseaux nerveux :

Plexus brachial : innerve l’épaule, le bras et la main. Peut être étiré ou déchiré lors de traumatismes à haute énergie ou d’accouchements.

Petits nerfs sensitifs superficiels : situés juste sous la peau, facilement lésés par coupures ou traumatismes contusifs.

La vulnérabilité dépend de l’exposition du nerf, de l’anatomie environnante et des mouvements ou pressions subis. Reconnaître les nerfs à haut risque permet une meilleure prévention et une intervention précoce.

Comment un nerf peut-il se réparer lui-même ?

Un nerf périphérique peut guérir après une lésion, mais le processus est lent et dépend de l’étendue des dommages. Si la gaine protectrice externe reste intacte, les fibres internes (axones) peuvent repousser le long de la voie existante, à environ 1 millimètre par jour.

Après la lésion :

Les segments axonaux au-delà du site de lésion se dégradent (dégénérescence wallérienne).

Les cellules de Schwann et autres cellules de soutien éliminent les débris et libèrent des facteurs de croissance guidant la repousse axonale.

L’axone en régénération suit la gaine restante vers son muscle ou récepteur sensoriel cible.

Les lésions légères, comme la neurapraxie, guérissent souvent complètement sans intervention. Les lésions plus sévères, comme l’axonotmésis, peuvent nécessiter des mois et de la rééducation. Si la voie nerveuse est interrompue (neurotmésis), une réparation naturelle n’est pas possible sans chirurgie.

Le succès de l’autoréparation dépend d’une prise en charge précoce, de la prévention des récidives et du maintien de tissus sains par la thérapie et les soins.

Quelles sont les options de traitement d’une lésion nerveuse ?

Le traitement dépend du type, de la localisation et de la gravité de la lésion. Les objectifs sont de restaurer la fonction nerveuse, soulager les symptômes et prévenir de nouvelles atteintes.

Traitements non chirurgicaux :

Repos et immobilisation : protègent le nerf lésé et réduisent l’inflammation.

Kinésithérapie et ergothérapie : maintiennent l’amplitude articulaire, préviennent la raideur et rééduquent les muscles.

Médicaments : antalgiques, anti-inflammatoires ou médicaments pour douleur neuropathique (gabapentine, duloxétine).

Attelles ou orthèses : diminuent la pression sur le nerf et améliorent la fonction.

Blocs nerveux ou stimulation électrique : soulagent temporairement la douleur et encouragent l’activité nerveuse.

Traitements chirurgicaux :

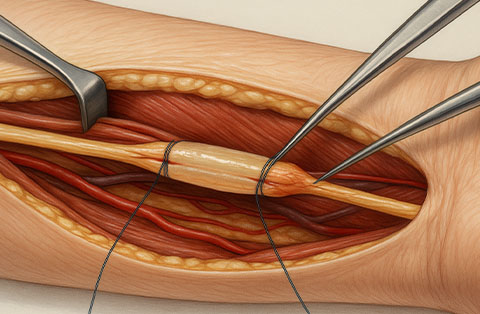

Chirurgie de reconstruction nerveuse : terme englobant plusieurs méthodes visant à restaurer la structure et la fonction d’un nerf endommagé.

Chirurgie de réparation nerveuse : suture précise des extrémités d’un nerf sectionné, lorsque l’écart est court et peut être fermé sans tension.

Greffe nerveuse : un segment de nerf sain d’une autre zone du corps sert à combler un hiatus quand la réparation directe est impossible.

Transfert nerveux : un nerf sain ou l’une de ses branches est redirigé pour restaurer une fonction là où le nerf d’origine ne peut récupérer.

Neurolyse : libération du nerf des adhérences ou cicatrices qui le compriment, afin d’améliorer sa fonction.

Le choix chirurgical dépend de la localisation, du type et de la gravité de la lésion, ainsi que du délai écoulé. Une évaluation précoce par un spécialiste améliore les chances de bon rétablissement.

Quand une lésion du plexus brachial doit-elle être traitée différemment ?

Quand une lésion du plexus brachial doit-elle être traitée différemment ?

Une lésion du plexus brachial touche le réseau nerveux contrôlant mouvement et sensibilité de l’épaule, du bras et de la main. Étant essentiels à la fonction du membre supérieur, ces nerfs nécessitent souvent une approche différente des autres lésions des nerfs périphériques.

Des considérations spécifiques s’imposent lorsque :

La lésion est sévère : avulsions ou ruptures complètes requièrent une chirurgie précoce pour rétablir la continuité et prévenir une perte musculaire permanente.

Plusieurs nerfs sont atteints : des atteintes multiples peuvent provoquer des schémas de faiblesse complexes et nécessiter réparation, greffes et transferts.

Il n’y a pas d’amélioration après 3–6 mois : la reconstruction chirurgicale devient plus urgente.

La lésion est traumatique : accidents à haute énergie (p. ex., moto) entraînent souvent étirements ou déchirures ne récupérant pas sans chirurgie.

Lésions obstétricales : les nourrissons peuvent nécessiter une kinésithérapie précoce et, parfois, une chirurgie dans la première année.

Le diagnostic précoce est crucial. Une orientation rapide vers une équipe expérimentée en chirurgie du plexus brachial augmente les chances de retrouver une fonction utile du bras et de la main.

Comment traite-t-on les compressions nerveuses fréquentes ?

Les lésions par compression surviennent lorsqu’un nerf est comprimé par des tissus voisins (muscles, ligaments, os). Exemples courants : syndrome du canal carpien (compression du nerf médian au poignet), syndrome du tunnel cubital (compression du nerf ulnaire au coude) et compression du nerf fibulaire au genou.

Le traitement vise à soulager la pression, restaurer la fonction nerveuse et prévenir de nouvelles lésions :

Traitements non chirurgicaux :

Adaptation des activités : éviter les positions ou mouvements augmentant la pression sur le nerf.

Attelles/orthèses : maintenir l’articulation en position neutre pour réduire la compression, surtout la nuit.

Kinésithérapie : étirements et renforcement pour diminuer la contrainte sur le nerf.

Médicaments : anti-inflammatoires ou traitements de la douleur neuropathique.

Injections de corticoïdes : parfois utilisées pour réduire l’inflammation et l’œdème.

Traitements chirurgicaux :

Chirurgie de décompression nerveuse : retirer ou libérer la structure causant la pression (p. ex., section du ligament au-dessus du canal carpien).

Neurolyse : libérer le nerf des cicatrices ou adhérences qui l’emprisonnent.

Une prise en charge précoce prévient souvent les séquelles à long terme. Retarder le traitement peut conduire à une faiblesse, un engourdissement ou une perte de coordination permanents.

Quels sont les résultats à long terme et les attentes de récupération ?

La récupération à long terme dépend du type, de la localisation et de la gravité de la lésion, ainsi que de la rapidité du traitement. Les lésions légères (neurapraxie) guérissent souvent en semaines à mois. Les lésions plus sévères (axonotmésis, neurotmésis) peuvent exiger de longs mois ou une chirurgie.

Facteurs influençant le pronostic :

Gravité : une section complète a moins de chances de récupération totale.

Délai de prise en charge : le diagnostic et le traitement précoces améliorent la récupération fonctionnelle.

Âge et santé : les personnes plus jeunes et en bonne santé récupèrent généralement plus vite.

Rééducation : kinésithérapie/ergothérapie continues pour maintenir la force, prévenir la raideur et améliorer la coordination.

Résultats possibles :

Restauration complète de la motricité et de la sensibilité dans les cas légers à modérés.

Récupération partielle avec faiblesse, engourdissement ou douleur neuropathique résiduels dans les cas sévères.

Perte permanente de fonction si le nerf ne se régénère pas ou si la chirurgie échoue.

La récupération est généralement lente, la repousse nerveuse étant d’environ 1 mm/jour. Patience, thérapies régulières et suivi médical rapproché sont essentiels pour optimiser le résultat.

Comment se déroule la récupération après lésion ou chirurgie ?

La récupération suit un processus graduel, car les nerfs guérissent et repoussent lentement. Le calendrier dépend de la gravité de la lésion, du type de traitement et de l’état de santé général.

Étapes typiques :

Guérison initiale (premières semaines) : diminution de l’œdème et de l’inflammation, douleur souvent moindre. En cas de lésion légère, la conduction peut s’améliorer rapidement.

Phase de régénération (semaines à mois) : repousse axonale à ~1 mm/jour. Sensibilité et mouvement reviennent progressivement en partant de la zone la plus proche du site de lésion.

Phase de rééducation (mois à années) : kiné/ergo pour renforcer les muscles, restaurer la coordination et réentraîner le système nerveux.

Après chirurgie, la récupération inclut souvent :

Protection : immobilisation ou attelle pour sécuriser la réparation.

Mobilisation progressive : exercices contrôlés pour éviter la raideur sans stresser la réparation.

Rééducation sensitive : techniques aidant le cerveau à interpréter les signaux nouveaux ou retrouvés.

La récupération complète peut prendre plusieurs mois à années. Certains patients retrouvent une fonction totale, d’autres gardent une faiblesse, un engourdissement ou une douleur persistants malgré un traitement optimal. Un suivi régulier permet d’ajuster la thérapie.

Quand le dommage nerveux est-il permanent et la récupération improbable ?

Quand le dommage nerveux est-il permanent et la récupération improbable ?

Le dommage nerveux devient permanent lorsque la lésion est trop sévère pour permettre la régénération ou lorsque la réparation est trop tardive pour une récupération significative. Les muscles et/ou territoires sensitifs concernés perdent alors définitivement leur fonction.

Situations où la récupération est peu probable :

Section complète sans réparation : si un nerf sectionné n’est pas reconnecté à temps, la voie de régénération est perdue.

Neurotmésis sévère : destruction de l’axone et des gaines protectrices ; même la chirurgie peut ne pas restaurer la fonction si les dégâts sont étendus.

Dénervation prolongée : au-delà de 12–18 mois, un muscle non innervé peut subir une atrophie irréversible.

Compression chronique : une pression prolongée (p. ex., canal carpien non traité) peut entraîner une perte durable de sensibilité et de force.

Maladie sous-jacente : diabète avancé ou certaines maladies auto-immunes peuvent provoquer une perte irréversible de fibres nerveuses.

Une évaluation et une intervention précoces sont clés pour éviter des déficits permanents. Une fois le dommage irréversible, le traitement vise à gérer les symptômes, prévenir les complications secondaires et maximiser la fonction restante.

Foire aux questions

Comment les maladies sous-jacentes influencent-elles le risque et la guérison ?

Des affections chroniques comme le diabète, les maladies auto-immunes et vasculaires augmentent le risque de lésion nerveuse en réduisant le flux sanguin, en favorisant l’inflammation ou en endommageant les fibres nerveuses. Elles ralentissent aussi la guérison. La bonne prise en charge de la maladie de base améliore les chances de récupération.

Quels soins à domicile favorisent la récupération ?

Privilégiez des étirements doux, un exercice régulier à faible impact et une alimentation équilibrée riche en vitamines B et E. Protégez la zone lésée, adoptez une bonne posture et suivez les programmes de thérapie prescrits. Un bon sommeil et l’évitement des gestes répétitifs favorisent la guérison.

Comment prévenir les lésions nerveuses ?

Maintenez une bonne posture, utilisez des postes de travail ergonomiques et faites des pauses régulières lors de tâches répétitives. Le port d’équipements de protection pendant les sports ou activités à risque réduit les traumatismes. Gérez les maladies chroniques, évitez les pressions prolongées sur les articulations et adoptez des techniques de levage sûres.

Quand consulter pour une douleur ou lésion nerveuse ?

Consultez si les symptômes apparaissent soudainement, s’aggravent vite ou s’accompagnent de faiblesse, d’engourdissement ou de perte de coordination. Après un traumatisme, une coupure profonde ou une électrisation, une évaluation immédiate est essentielle. Une douleur neuropathique persistante ou des picotements inexpliqués nécessitent également une consultation rapide.

Quelle lésion nerveuse provoque l’enrouement de la voix ?

L’enrouement peut résulter d’une atteinte du nerf laryngé récurrent, branche du nerf vague, qui contrôle la plupart des muscles du larynx. Des chirurgies du cou ou du thorax, un traumatisme ou des tumeurs peuvent entraîner une faiblesse des cordes vocales et altérer la voix.

Une lésion nerveuse peut-elle causer la SLA ?

Une lésion nerveuse ne cause pas la sclérose latérale amyotrophique (SLA). La SLA est une maladie neurodégénérative progressive des motoneurones, liée à des facteurs génétiques et environnementaux. Les lésions nerveuses peuvent provoquer faiblesse, engourdissement ou douleur, mais n’entraînent pas la SLA. Certains symptômes initiaux peuvent toutefois se recouper.