Eine Nervenverletzung tritt auf, wenn ein Nerv durch Trauma, Kompression oder Krankheit geschädigt wird und dadurch die Signale zwischen Gehirn, Rückenmark und Körper gestört werden.

Diese Verletzungen sind bedeutsam, weil sie Schwäche, Taubheitsgefühl oder Schmerzen verursachen können und in schweren Fällen zu einem dauerhaften Funktionsverlust führen. Frühe Diagnose und Behandlung verbessern die Genesung, dennoch bleiben viele Fälle unentdeckt, bis der Schaden fortgeschritten ist.

In diesem Leitfaden erklären wir, was Nerven sind, Ursachen und Symptome von Nervenverletzungen, wie sie diagnostiziert werden, Behandlungsoptionen einschließlich chirurgischer Verfahren und was Sie während der Genesung erwarten können.

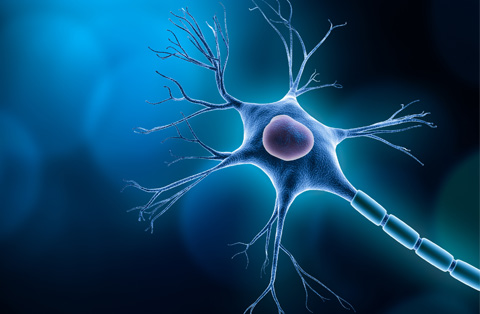

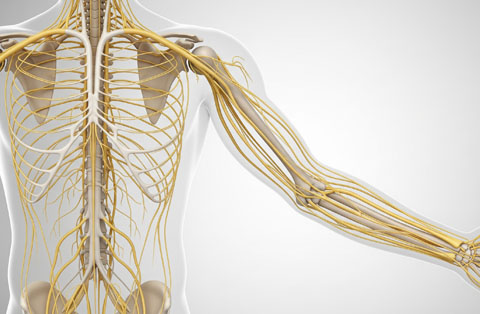

Was ist ein Nerv?

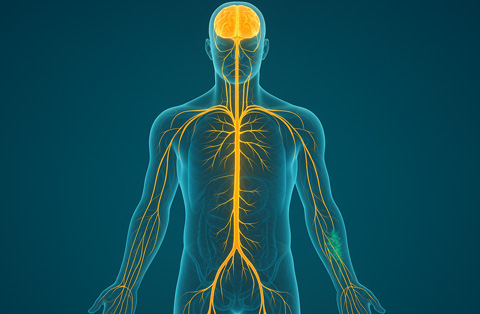

Ein Nerv ist ein Bündel von Fasern, das Nachrichten zwischen Gehirn, Rückenmark und dem restlichen Körper übermittelt. Diese Nachrichten steuern Bewegung, Empfindung und viele unwillkürliche Funktionen wie Atmung und Verdauung.

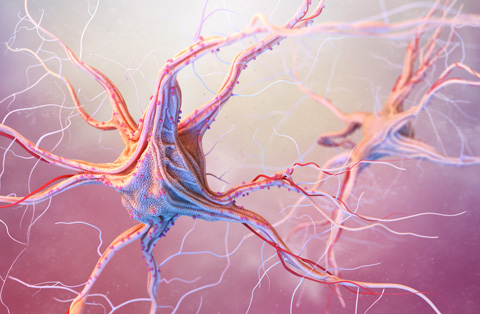

Nerven bestehen aus spezialisierten Zellen, den Neuronen. Jedes Neuron besitzt lange Fortsätze, sogenannte Axone, die elektrische Signale übertragen. Umgebende Gewebe, darunter Bindegewebsschichten und eine schützende Myelinscheide, isolieren und unterstützen diese Signale.

Der Körper verfügt über drei Haupttypen von Nerven:

Sensible Nerven übermitteln Informationen von Haut, Muskeln und Organen an das Gehirn.

Motorische Nerven senden Signale vom Gehirn und Rückenmark zu den Muskeln und steuern die Bewegung.

Autonome Nerven regulieren automatische Funktionen wie Herzfrequenz, Blutdruck und Verdauung.

Gesunde Nerven stellen sicher, dass Nachrichten schnell und präzise übertragen werden. Wird ein Nerv verletzt, können diese Signale gestört sein, was zu Symptomen wie Schwäche, Taubheit oder Schmerzen führt.

Was verursacht eine Nervenverletzung?

Eine Nervenverletzung entsteht, wenn physische Gewalt, Druck oder Krankheit die Struktur oder Funktion eines Nervs beeinträchtigen. Dieser Schaden kann die elektrischen Signale blockieren oder verfälschen, mit denen Nerven Botschaften übertragen.

Die Hauptursachen sind:

Direktes Trauma: Schnitte, Quetschungen oder stumpfe Gewalt können Nerven durchtrennen oder komprimieren.

Druck: Langanhaltende Kompression durch Knochenbrüche, enge Gipsverbände oder wiederholte Bewegungen kann Nerven schädigen.

Überdehnung: Plötzliche oder übermäßige Bewegung einer Extremität kann Nervenfasern überdehnen und schädigen.

Erkrankungen: Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Infektionen und bestimmte Krebsarten können Nerven im Laufe der Zeit schädigen.

Toxische Einflüsse: Alkoholmissbrauch, bestimmte Medikamente oder Schwermetalle können die Nervengesundheit beeinträchtigen.

In vielen Fällen entsteht eine Nervenverletzung aus mehreren Faktoren. So kann z. B. ein Bruch sowohl eine Kompression als auch eine Dehnung nahegelegener Nerven verursachen. Das Verständnis der Ursache ist entscheidend, um die richtige Behandlung zu wählen und weitere Schäden zu verhindern.

Was sind die Symptome und Anzeichen einer Nervenverletzung?

Eine Nervenverletzung kann je nach betroffenem Nerventyp und Schweregrad unterschiedliche Symptome verursachen. Diese treten auf, weil der verletzte Nerv Nachrichten zwischen Gehirn, Rückenmark und Körper nicht mehr korrekt übermitteln kann.

Häufige Symptome sind:

Taubheitsgefühl: Verlust der Empfindung in Haut oder tieferen Geweben.

Kribbeln oder “Ameisenlaufen”: Ungewöhnliche Empfindungen, die intermittierend oder dauerhaft auftreten können.

Brennende oder stechende Schmerzen: Schmerzen können dauerhaft bestehen oder durch Berührung bzw. Bewegung ausgelöst werden.

Schwäche: Verminderte Muskelkraft im vom verletzten Nerv versorgten Bereich.

Muskelschwund: Verlust von Muskelmasse bei länger bestehender Verletzung.

Koordinationsprobleme: Schwierigkeiten bei Feinmotorik oder Gleichgewicht.

Erkennbare Befunde bei der Untersuchung sind:

Verminderte Reflexe: Verlangsamte oder fehlende Antworten bei Reflexprüfungen.

Hautveränderungen: Veränderte Temperatur, Farbe oder Schweißbildung im betroffenen Areal.

Verlust des Lagesinns: Unfähigkeit, die Position einer Gliedmaße oder eines Gelenks ohne Hinsehen zu erkennen.

Die frühe Erkennung dieser Symptome und Zeichen ist wichtig, da eine zeitnahe Behandlung das Risiko dauerhafter Nervenschäden verringert und die Genesung verbessert.

Welche Arten von Nervenverletzungen gibt es?

Nervenverletzungen werden nach dem Ausmaß der Schädigung der Nervenfasern und der umgebenden Strukturen klassifiziert. Die am häufigsten verwendeten Systeme sind die Klassifikationen nach Seddon und Sunderland.

Die Seddon-Klassifikation umfasst drei Haupttypen:

Neurapraxie: Die mildeste Form, bei der der Nerv intakt ist, die elektrische Erregungsleitung jedoch vorübergehend blockiert wird. Die Genesung erfolgt meist innerhalb von Wochen bis Monaten.

Axonotmesis: Das Axon ist geschädigt, das umgebende Bindegewebe bleibt jedoch intakt. Der Nerv kann regenerieren, doch die Erholung dauert Monate oder länger.

Neurotmesis: Die schwerste Form, bei der sowohl Axon als auch umgebende Strukturen durchtrennt sind. Häufig ist eine Operation nötig, und eine vollständige Erholung ist möglicherweise nicht erreichbar.

Die Sunderland-Klassifikation erweitert dies auf fünf Schweregrade von der milden Leitungsblockade (erster Grad) bis zur kompletten Nervendurchtrennung (fünfter Grad) und bietet so eine detailliertere Skala für Diagnose und Therapieplanung.

Wie wird eine Nervenverletzung diagnostiziert?

Die Diagnostik beginnt mit einer ausführlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung. Der Arzt beurteilt die Symptome, prüft die Muskelkraft, evaluiert die Reflexe und testet die Sensibilität im betroffenen Bereich.

Zusätzliche Untersuchungen helfen, die Diagnose zu sichern und das Ausmaß des Schadens zu bestimmen:

Nervenleitstudien (NCS): Messen, wie schnell und effektiv elektrische Signale entlang eines Nervs geleitet werden.

Elektromyografie (EMG): Zeichnet die elektrische Aktivität der Muskeln auf, um Nerven- oder Muskelfunktionsstörungen zu erkennen.

Bildgebung: MRT oder Ultraschall können Nervenkompression, Schwellung oder strukturelle Schäden nachweisen.

Quantitative sensorische Tests: Messen Reaktionen auf Berührung, Vibration oder Temperaturänderungen.

Die Kombination aus klinischer Beurteilung und Diagnostik ermöglicht die genaue Identifikation des Verletzungstyps und leitet die Wahl der Therapie. Eine frühe Diagnose erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Genesung.

Was passiert, wenn ein Nerv verletzt ist?

Bei einer Nervenverletzung wird die Fähigkeit des Nervs, Nachrichten zwischen Gehirn, Rückenmark und Körper zu übertragen, gestört. Diese Unterbrechung kann die elektrischen Signale, die Bewegung, Empfindung und automatische Funktionen steuern, verlangsamen, verändern oder vollständig blockieren.

Abhängig vom Schweregrad der Verletzung:

Vorübergehender Leitungsblock: Die Nervstruktur bleibt intakt, doch Schwellung oder Kompression behindern die Signalübertragung.

Axonaler Schaden: Die langen Fasern im Nerv, die Axone, sind geschädigt, was zur Degeneration des abschnitts distal der Verletzung führt (Waller’sche Degeneration).

Komplette Durchtrennung: Sowohl Axone als auch Schutzschichten sind durchtrennt; eine Signalübertragung ist bis zu einem chirurgischen Wiederanschluss nicht möglich.

Nach einer Verletzung versucht der Körper, den Nerv zu reparieren. Bei leichten Fällen klingen Schwellungen ab und die Erregungsleitung kehrt zurück. Bei schwereren Verletzungen erfordert die Regeneration axonales Wachstum, das langsam verläuft, typischerweise etwa 1 Millimeter pro Tag. Kann der Nerv nicht regenerieren oder wird er nicht repariert, kann ein dauerhafter Funktionsverlust auftreten.

Wie unterscheiden sich Nervenschmerz und Nervenschaden?

Nervenschmerz und Nervenschaden sind verwandt, aber nicht identisch. Nervenschmerz bezeichnet das Unbehagen durch abnorme Nervenaktivität, während Nervenschaden die strukturelle oder funktionelle Verletzung des Nervs selbst beschreibt.

Nervenschmerz äußert sich häufig durch:

Brennende, stechende oder einschießende Empfindungen.

Kribbeln oder “elektrisierende” Gefühle.

Schmerzen, ausgelöst durch leichten Kontakt, Kälte oder Bewegung.

Beschwerden, die nachts oder in Ruhe zunehmen können.

Nervenschaden bewirkt umfassendere Folgen, darunter:

Taubheitsgefühl oder Empfindungsverlust im betroffenen Bereich.

Muskelschwäche oder Lähmung.

Verlust von Koordination oder Reflexen.

Veränderungen der Hauttemperatur, -farbe oder Schweißbildung.

Ein Nervenschaden kann ohne Schmerzen bestehen, etwa bei vollständigem Sensibilitätsverlust. Umgekehrt kann Nervenschmerz ohne sichtbare strukturelle Schäden auftreten, besonders in frühen oder milden Stadien. Die Unterscheidung hilft, Therapieziele festzulegen: Schmerzlinderung, Funktionswiederherstellung oder beides.

Welche Nerventypen sind besonders gefährdet?

Alle Nerven können verletzt werden, doch bestimmte Typen und Lokalisationen sind aufgrund ihrer Lage und Funktion stärker gefährdet.

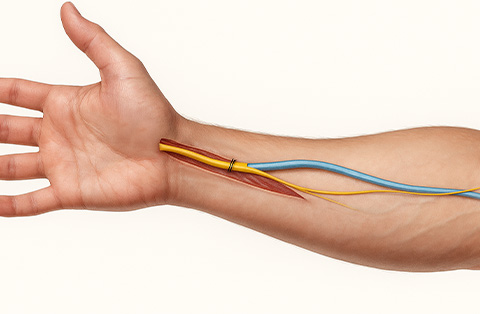

Periphere Nerven in Gelenknähe: Diese Nerven verlaufen durch enge Räume oder um knöcherne Strukturen und sind daher anfällig für Kompression oder Dehnung.

Beispiele:

Ulnarnerv: Verläuft an der Innenseite des Ellenbogens und kann beim Kubitaltunnelsyndrom komprimiert werden.

Medianusnerv: Zieht durch das Handgelenk im Karpaltunnel und ist häufig von repetitiven Handbewegungen betroffen.

Peroneusnerv: Umschlingt die Außenseite des Knies und ist anfällig beim Beineübereinanderschlagen oder bei Knieverletzungen.

Verwandte Inhalte:

Große Nervengeflechte:

Plexus brachialis: Versorgt Schulter, Arm und Hand. Kann bei Hochrasanztraumata oder Geburtsverletzungen überdehnt oder zerrissen werden.

Oberflächliche sensible Nerven: Diese liegen knapp unter der Haut und werden leicht durch Schnitte oder stumpfe Gewalt verletzt.

Die Anfälligkeit hängt von der Exposition des Nervs, der umgebenden Anatomie und den Bewegungen bzw. Druckeinwirkungen ab. Das Erkennen von Hochrisikonerven ermöglicht bessere Prävention und frühzeitige Intervention.

Wie kann sich ein Nerv selbst reparieren?

Ein peripherer Nerv besitzt eine gewisse Fähigkeit zur Heilung, doch der Prozess ist langsam und vom Ausmaß des Schadens abhängig. Bleibt die äußere Schutzhülle intakt, können die inneren Fasern (Axone) entlang des vorhandenen Pfads nachwachsen. Diese Regeneration verläuft meist mit etwa 1 Millimeter pro Tag.

Nach der Verletzung:

Die geschädigten Abschnitte des Axons jenseits der Verletzungsstelle bauen sich in einem Prozess namens Waller’sche Degeneration ab.

Stützzellen, z. B. Schwann-Zellen, räumen Trümmer ab und setzen Wachstumsfaktoren frei, die das neue Axonwachstum leiten.

Das regenerierende Axon folgt der verbliebenen Hülle zu seinem Zielmuskel oder -rezeptor.

Leichte Verletzungen wie die Neurapraxie heilen oft vollständig ohne Eingriff. Schwerere Verletzungen wie die Axonotmesis können Monate zur Heilung benötigen und Rehabilitation erfordern. Ist der Nervenpfad unterbrochen, wie bei der Neurotmesis, ist ohne Operation keine natürliche Reparatur möglich.

Der Erfolg der Selbstheilung hängt von früher Behandlung, der Vermeidung weiterer Schäden und der Gesunderhaltung des umgebenden Gewebes durch Therapie und Pflege ab.

Welche Behandlungsoptionen gibt es bei Nervenverletzungen?

Die Behandlung richtet sich nach Typ, Lage und Schweregrad der Verletzung. Hauptziele sind die Wiederherstellung der Nervenfunktion, Linderung von Symptomen und die Verhinderung weiterer Schäden.

Nichtoperative Behandlungen:

Ruhe und Immobilisation: Schützen den verletzten Nerv und reduzieren Entzündung.

Physio- und Ergotherapie: Erhält die Gelenkbeweglichkeit, verhindert Steifigkeit und trainiert Muskeln neu an.

Medikamente: Schmerzmittel, Entzündungshemmer oder Mittel gegen neuropathische Schmerzen wie Gabapentin oder Duloxetin.

Schienen oder Orthesen: Verringern den Druck auf den Nerv und verbessern die Funktion.

Nervenblockaden oder elektrische Stimulation: Bieten vorübergehende Schmerzlinderung und fördern die Nervenaktivität.

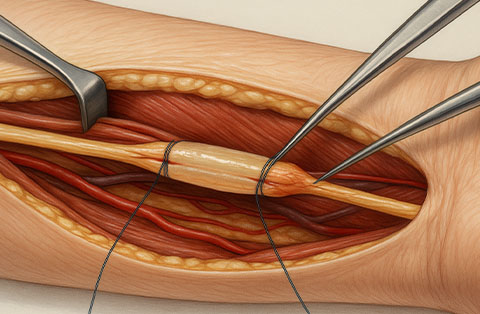

Chirurgische Nervenbehandlungen:

Nervenrekonstruktionschirurgie: Überbegriff für verschiedene Verfahren, die Struktur und Funktion eines geschädigten Nervs wiederherstellen.

Nervenreparatur-Operation: Die Enden eines durchtrennten Nervs werden sorgfältig zusammengenäht. Dies erfolgt, wenn der Abstand kurz ist und spannungsfrei geschlossen werden kann.

Nerventransplantat: Ein gesundes Nervenstück aus einem anderen Körperbereich überbrückt eine Lücke, wenn eine direkte Reparatur nicht möglich ist.

Nerventransfer: Ein gesunder Nerv oder einer seiner Äste wird umgeleitet, um Funktion in einem Bereich wiederherzustellen, in dem der ursprüngliche Nerv nicht genesen kann.

Neurolyse: Der Nerv wird aus Narbengewebe oder anderen Strukturen befreit, die ihn einengen, sodass er wieder normaler funktionieren kann.

Diese Eingriffe werden je nach Ort, Typ und Schweregrad der Verletzung sowie der Zeit seit dem Ereignis gewählt. Eine frühzeitige Beurteilung durch Spezialisten verbessert die Chancen auf eine gute Genesung.

Wann sollte eine Verletzung des Plexus brachialis anders behandelt werden?

Wann sollte eine Verletzung des Plexus brachialis anders behandelt werden?

Eine Verletzung des Plexus brachialis betrifft das Nervengeflecht, das Bewegung und Empfindung in Schulter, Arm und Hand steuert. Da diese Nerven für die Funktion der oberen Extremität entscheidend sind, erfordern solche Verletzungen oft einen anderen Ansatz als andere periphere Nervenverletzungen.

Besondere Therapieüberlegungen sind nötig, wenn:

Die Verletzung schwer ist: Vollständige Risse (Avulsionen oder Rupturen) benötigen eine frühzeitige Operation, um die Nerven-Kontinuität wiederherzustellen und einen dauerhaften Muskelverlust zu verhindern.

Mehrere Nerven betroffen sind: Schäden an mehreren Ästen können komplexe Schwächemuster verursachen und eine Kombination aus Reparatur, Transplantation und Nerventransfers erfordern.

Nach 3–6 Monaten keine Besserung eintritt: Ausbleibende Erholung kann bedeuten, dass der Nerv nicht natürlich heilt; eine chirurgische Rekonstruktion wird dringlicher.

Die Verletzung traumabedingt ist: Hochenergetische Unfälle, z. B. Motorradstürze, verursachen häufig starke Dehnungen oder Risse, die ohne Operation nicht heilen.

Geburtsbedingte Verletzungen (obstetrische Plexus-brachialis-Parese): Säuglinge benötigen eventuell frühe Physiotherapie und in manchen Fällen eine Operation im ersten Lebensjahr, um die Funktion wiederherzustellen.

Frühe Diagnose ist entscheidend. Eine zeitnahe Überweisung an ein erfahrenes Team für Plexus-brachialis-Chirurgie erhöht die Chance, eine brauchbare Arm- und Handfunktion zurückzugewinnen.

Wie werden häufige Kompressionssyndrome behandelt?

Kompressionsverletzungen entstehen, wenn ein Nerv durch umgebende Gewebe wie Muskeln, Bänder oder Knochen eingeengt wird. Häufige Beispiele sind das Karpaltunnelsyndrom (Kompression des Medianusnervs am Handgelenk), das Kubitaltunnelsyndrom (Kompression des Ulnarnervs am Ellenbogen) und die Peroneusnervenkompression am Knie.

Die Behandlung zielt darauf ab, den Druck zu verringern, die Nervenfunktion wiederherzustellen und weitere Schäden zu verhindern:

Nichtoperative Behandlungen:

Aktivitätsanpassung: Vermeidung von Positionen oder Bewegungen, die den Nervendruck erhöhen.

Schienen oder Orthesen: Das betroffene Gelenk in Neutralstellung halten, um die Kompression zu verringern, besonders nachts.

Physiotherapie: Dehn- und Kräftigungsübungen, um die Nervenbelastung zu reduzieren.

Medikamente: Entzündungshemmer oder Mittel gegen neuropathische Schmerzen.

Kortikosteroid-Injektionen: In einigen Fällen zur Reduktion von Entzündung und Schwellung.

Chirurgische Behandlungen:

Nervendekompressionsoperation: Entfernung oder Lösung der Struktur, die den Druck verursacht (z. B. Spaltung des Bandes über dem Karpaltunnel).

Neurolyse: Befreiung des Nervs von Narbengewebe oder Adhäsionen, die ihn einklemmen.

Frühes Eingreifen verhindert häufig langfristige Nervenschäden. Eine verzögerte Behandlung kann zu dauerhafter Schwäche, Taubheit oder Koordinationsverlust im betroffenen Areal führen.

Wie sind Langzeitergebnisse und Genesungserwartungen?

Die Langzeitprognose nach einer Nervenverletzung hängt von Typ, Lage und Schweregrad des Schadens sowie von der Schnelligkeit des Behandlungsbeginns ab. Leichte Verletzungen wie die Neurapraxie heilen oft innerhalb von Wochen bis Monaten vollständig. Schwerere Verletzungen wie Axonotmesis oder Neurotmesis können viele Monate Genesung oder einen operativen Eingriff erfordern.

Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen, sind:

Schwere der Verletzung: Vollständige Nervendurchtrennungen haben eine geringere Chance auf vollständige Erholung.

Zeit bis zur Behandlung: Frühe Diagnose und Therapie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, die Funktion wiederzuerlangen.

Alter und Gesundheit: Jüngere und gesündere Menschen genesen in der Regel schneller.

Rehabilitation: Fortlaufende Physio- und Ergotherapie hilft, Muskelkraft zu erhalten, Steifigkeit zu verhindern und die Koordination zu verbessern.

Mögliche Langzeitergebnisse:

Vollständige Wiederherstellung von Bewegung und Empfindung bei leichten bis moderaten Fällen.

Teilweise Erholung mit verbleibender Schwäche, Taubheit oder Nervenschmerz bei schwereren Fällen.

Dauerhafter Funktionsverlust, wenn der Nerv nicht regenerieren kann oder die Operation erfolglos bleibt.

Die Genesung verläuft typischerweise langsam, mit einem Nervenwachstum von etwa 1 Millimeter pro Tag. Geduld, konsequente Therapie und engmaschige ärztliche Kontrollen sind entscheidend, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Wie verläuft die Erholung nach Verletzung oder Operation?

Die Genesung nach einer Nervenverletzung oder Operation ist ein schrittweiser Prozess, da Nerven langsam heilen und nachwachsen. Der Zeitrahmen hängt von Schweregrad der Verletzung, Behandlungsart und allgemeinem Gesundheitszustand ab.

Typische Phasen der Genesung:

Initiale Heilung (erste Wochen): Schwellung und Entzündung nehmen ab, Schmerzen können nachlassen. Bei leichten Verletzungen verbessert sich die Erregungsleitung oft rasch.

Regenerationsphase (Wochen bis Monate): Geschädigte Axone wachsen mit etwa 1 Millimeter pro Tag nach. Empfindung und Bewegung kehren schrittweise zurück, beginnend nahe der Verletzungsstelle.

Rehabilitationsphase (Monate bis Jahre): Physio- und Ergotherapie stärken die Muskeln, stellen die Koordination wieder her und schulen das Nervensystem im Umgang mit zurückgewonnener Funktion.

Nach einer Operation umfasst die Genesung häufig:

Schutz: Immobilisation oder Schienung, um die Reparatur zu sichern.

Stufenweise Mobilisation: Kontrollierte Übungen zur Vermeidung von Steifigkeit ohne die Reparatur zu belasten.

Sensorische Reeducation: Techniken, die dem Gehirn helfen, neue oder zurückkehrende Nervensignale zu interpretieren.

Die vollständige Erholung kann mehrere Monate bis Jahre dauern. Manche Patienten erlangen die Funktion vollständig zurück, andere behalten trotz optimaler Behandlung anhaltende Schwäche, Taubheit oder Nervenschmerzen. Regelmäßige Nachkontrollen stellen sicher, dass der Fortschritt überwacht und die Therapie angepasst wird.

Wann ist ein Nervenschaden dauerhaft und Erholung unwahrscheinlich?

Wann ist ein Nervenschaden dauerhaft und Erholung unwahrscheinlich?

Ein Nervenschaden wird dauerhaft, wenn die Verletzung zu schwer ist, als dass der Nerv regenerieren könnte, oder wenn die Reparatur zu spät erfolgt, um eine sinnvolle Wiederherstellung zu erreichen. In solchen Fällen verlieren die betroffenen Muskeln, Sinnesareale oder beide dauerhaft ihre Funktion.

Situationen mit geringer Erholungschance sind u. a.:

Vollständige Nervendurchtrennung ohne Reparatur: Wird ein durchtrennter Nerv nicht rechtzeitig chirurgisch wiederverbunden, geht der Regenerationspfad verloren.

Schwere Neurotmesis: Sind Axon und Schutzschichten zerstört, kann selbst eine Operation bei ausgedehnten Schäden die Funktion nicht wiederherstellen.

Langandauernde Denervierung: Bleibt ein Muskel länger als 12–18 Monate ohne Nervenversorgung, kann es zu irreversibler Atrophie kommen.

Chronische Kompression: Langanhaltender Druck, z. B. bei unbehandeltem Karpaltunnelsyndrom, kann zu dauerhaftem Sensibilitäts- und Kraftverlust führen.

Grunderkrankungen: Zustände wie fortgeschrittener Diabetes oder bestimmte Autoimmunerkrankungen können einen irreversiblen Verlust von Nervenfasern verursachen.

Frühe Abklärung und Intervention sind entscheidend, um dauerhafte Defizite zu verhindern. Ist der Schaden irreversibel, liegt der Fokus der Behandlung auf Symptomkontrolle, der Vermeidung sekundärer Komplikationen und der Maximierung der verbleibenden Funktion.

Häufig gestellte Fragen

Wie beeinflussen Grunderkrankungen das Risiko und die Heilung einer Nervenverletzung?

Chronische Erkrankungen wie Diabetes, Autoimmun- und Gefäßerkrankungen erhöhen das Risiko für Nervenverletzungen, indem sie die Durchblutung verringern, Entzündungen fördern oder Nervenfasern schädigen. Sie können die Heilung verlangsamen, da schlechte Durchblutung und eingeschränkte zelluläre Reparatur die Regeneration limitieren. Eine effektive Behandlung der Grunderkrankung verbessert die Genesungschancen.

Welche häuslichen Maßnahmen unterstützen die Nervenregeneration?

Häusliche Maßnahmen umfassen sanftes Dehnen, regelmäßige gelenkschonende Bewegung und eine ausgewogene Ernährung mit B- und E-Vitaminen für die Nervengesundheit. Schützen Sie den betroffenen Bereich vor weiterer Belastung, achten Sie auf gute Haltung und halten Sie sich an verordnete Therapiepläne. Ausreichender Schlaf und das Vermeiden repetitiver Belastungen fördern die Heilung.

Wie lassen sich Nervenverletzungen vorbeugen?

Vorbeugung gelingt durch gute Körperhaltung, ergonomische Arbeitsplätze und regelmäßige Pausen bei repetitiven Tätigkeiten. Schutzausrüstung bei Sport oder Risikobetätigungen senkt das Traumarisiko. Das Management chronischer Erkrankungen, das Vermeiden langanhaltenden Drucks auf Gelenke und korrektes Heben schützen Nerven vor Schäden.

Wann sollte man bei Nervenschmerzen oder -verletzung medizinische Hilfe suchen?

Suchen Sie ärztliche Hilfe, wenn Symptome plötzlich auftreten, rasch schlimmer werden oder Schwäche, Taubheit bzw. Koordinationsverlust einschließen. Nach Trauma, tiefen Schnittverletzungen oder Stromschlägen ist eine sofortige Abklärung essenziell. Anhaltende Nervenschmerzen, Brennen oder ungeklärtes Kribbeln erfordern ebenfalls eine zeitnahe Untersuchung, um bleibende Schäden zu verhindern.

Welche Nervenverletzung verursacht Heiserkeit?

Heiserkeit kann durch eine Schädigung des Nervus laryngeus recurrens, eines Astes des Vagusnervs, entstehen. Dieser Nerv steuert die meisten Muskeln des Kehlkopfs. Schäden können bei Hals- oder Thoraxoperationen, durch Trauma oder Tumoren auftreten und zu Stimmbandschwäche sowie veränderter Stimmqualität führen.

Kann eine Nervenverletzung ALS verursachen?

Eine Nervenverletzung verursacht keine amyotrophe Lateralsklerose (ALS). ALS ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung der Motoneurone mit genetischen und umweltbedingten Ursachen. Zwar können Nervenverletzungen Schwäche, Taubheit oder Schmerzen hervorrufen, sie lösen jedoch keine ALS aus. Anfangssymptome können sich teilweise überschneiden.