Kämpfen Sie mit dünner werdendem Haar? Entdecken Sie bewährte Behandlungen gegen männlichen Haarausfall, die den Verlust verlangsamen, die Dichte wiederherstellen und – bei frühem Beginn – das Selbstvertrauen stärken können.

Männlicher Haarausfall, auch androgenetische Alopezie genannt, ist eine häufige Form des Haarverlusts, die durch Genetik und hormonelle Veränderungen verursacht wird. Er beginnt typischerweise mit Geheimratsecken oder einer ausdünnenden Tonsur und kann im Laufe der Zeit fortschreiten.

Bis zum 50. Lebensjahr erleben bis zu die Hälfte der Männer in irgendeinem Ausmaß männlichen Haarausfall. Zwar ist er nicht gesundheitsschädlich, kann jedoch Aussehen, Selbstvertrauen und Lebensqualität deutlich beeinträchtigen.

Dieser Artikel erklärt, was männlicher Haarausfall ist, warum er entsteht und wie er fortschreitet. Wir behandeln Diagnose, Behandlungsoptionen, Lebensstiländerungen und neue Therapien, damit Sie fundierte Entscheidungen zur Erhaltung und Wiederherstellung Ihrer Haare treffen können.

Was ist männlicher Haarausfall?

Männlicher Haarausfall, oder androgenetische Alopezie, ist die häufigste Form des Haarverlusts bei Männern. Er entsteht durch das Zusammenspiel einer genetischen Veranlagung und hormoneller Einflüsse, insbesondere einer Sensitivität gegenüber Dihydrotestosteron (DHT). Dadurch schrumpfen die Haarfollikel mit der Zeit, die Haare werden dünner und die Wachstumsphasen kürzer.

Der Haarverlust folgt meist einem vorhersehbaren Muster. Er startet mit zurückweichender Haarlinie an den Schläfen oder einer Ausdünnung am Hinterkopf. Mit der Zeit können diese Bereiche zusammenwachsen, sodass ein hufeisenförmiger Haarkranz an den Seiten und am Hinterkopf verbleibt.

Männlicher Haarausfall kann bereits im späten Teenageralter beginnen, ist jedoch nach dem 30. Lebensjahr häufiger. Obwohl er keine medizinische Bedrohung darstellt, beeinflusst er oft das Selbstbild und das Selbstvertrauen, sodass viele Männer eine Behandlung oder Vorbeugemaßnahmen suchen.

Wie häufig ist männlicher Haarausfall?

Laut der American Hair Loss Association ist die androgenetische Alopezie für 95 % des Haarverlusts bei Männern verantwortlich. Androgenetische Alopezie ist der Grund für 95 % des männlichen Haarverlusts, so die American Hair Loss Association. Bis zum 50. Lebensjahr erleben zwei Drittel der amerikanischen Männer einen deutlichen Haarverlust, und 85 % bemerken dünner werdendes Haar.

Zur Lebensmitte

Laut der Forschung zu männlicher androgenetischer Alopezie sind 30–50 % der Männer bis zum 50. Lebensjahr betroffen.

MedlinePlus schätzt, dass über 50 % der Männer über 50 in irgendeinem Ausmaß Haarverlust haben.

Nach Altersstufen

Rund 20 % der Männer in den 20ern zeigen einen gewissen Musterhaarausfall, 30 % in den 30ern – mit weiter steigenden Raten in den folgenden Jahrzehnten; nach der Studie zur Prävalenz von männlichem Musterhaarausfall bei 18–49-Jährigen.

Frühes Erwachsenenalter

Unter Männern im Alter von 18–29 zeigen 16 % einen mäßigen bis ausgeprägten Haarverlust; gemäß der Prävalenzstudie zum männlichen Musterhaarausfall bei 18–49-Jährigen.

Was verursacht männlichen Haarausfall?

Männlicher Haarausfall entwickelt sich durch genetische Faktoren und hormonelle Einflüsse. Das Haupthormon ist Dihydrotestosteron (DHT), ein Abkömmling von Testosteron. Bei genetisch veranlagten Männern reagieren Haarfollikel empfindlicher auf DHT. Diese Empfindlichkeit führt dazu, dass Follikel schrumpfen, dünnere Haare produzieren und die Wachstumsphase verkürzt wird.

Die Genetik bestimmt sowohl die Wahrscheinlichkeit, die Erkrankung zu entwickeln, als auch das Muster des Haarverlusts. Das Merkmal kann von beiden Elternteilen vererbt werden, häufig sind mehrere Gene beteiligt.

Obwohl DHT der wichtigste Auslöser ist, können weitere Faktoren den Beginn und die Progression beeinflussen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, häufig werden Veränderungen ab Mitte 20 sichtbar. Bestimmte Erkrankungen, Medikamente oder Lebensstilfaktoren können den Verlust beschleunigen, verursachen aber nicht den zugrunde liegenden Musterhaarausfall.

Warum tritt männlicher Musterhaarausfall auf?

Genetische Veranlagung: Vererbte Gene machen Haarfollikel empfindlicher gegenüber hormonellen Einflüssen.

DHT-Sensitivität: DHT bindet an anfällige Follikel und lässt sie mit der Zeit schrumpfen.

Follikelminiaturisierung: Die Follikel verkleinern sich schrittweise, wodurch kürzere, dünnere Haare entstehen.

Verkürzter Wachstumszyklus: Die Anagenphase (Wachstum) wird kürzer, Haarlänge und -dichte nehmen ab.

Altersbedingte Veränderungen: Risiko und Schwere nehmen mit dem Alter zu, oft sichtbar ab Mitte 20.

Polygenetische Vererbung: Mehrere Gene beider Eltern beeinflussen Beginn und Muster.

Beschleunigende Faktoren: Krankheit, bestimmte Medikamente und Stressoren können das Fortschreiten beschleunigen, verursachen die Erkrankung aber nicht.

Wie führen Genetik und Hormone zu männlichem Haarausfall?

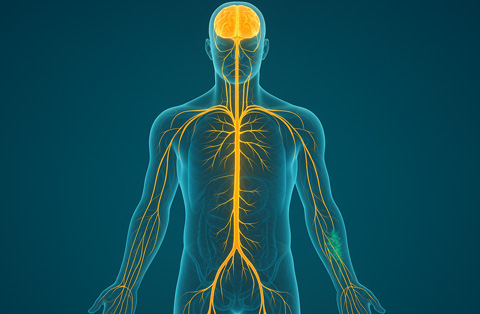

Genetik und Hormone wirken zusammen. Männer erben Gene, die ihre Haarfollikel empfindlich gegenüber Androgenen – insbesondere DHT – machen. DHT entsteht, wenn das Enzym 5-Alpha-Reduktase Testosteron umwandelt.

In genetisch anfälligen Follikeln bindet DHT an Androgenrezeptoren und verändert den Haarzyklus: Die Anagenphase (Wachstum) verkürzt sich, die Ruhephase verlängert sich, sodass die Haare mit jedem Zyklus kürzer und dünner werden. Mit der Zeit schrumpfen die Follikel so stark, dass sie nur noch feine, kaum sichtbare Vellushaare produzieren oder ganz aufhören, Haare zu bilden.

Die vererbte DHT-Sensitivität bestimmt nicht nur, ob ein Mann eine Glatzenbildung entwickelt, sondern auch den Beginn und das Tempo der Progression. Mehrere Gene tragen dazu bei und können sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits vererbt werden.

Warum schrumpft DHT die Haarfollikel beim Musterhaarausfall?

Dihydrotestosteron (DHT) lässt Haarfollikel bei männlichem Musterhaarausfall schrumpfen, weil es die Funktion genetisch empfindlicher Follikel verändert. Bindet DHT an Androgenrezeptoren in diesen Follikeln, wird die Expression bestimmter wachstumsregulierender Gene verändert. Dadurch wird der normale Haarzyklus gestört durch:

Verkürzung der Wachstumsphase (Anagen): Das Haar wächst weniger lang und wird kürzer.

Verlängerung der Ruhephase (Telogen): Follikel bleiben länger inaktiv, bevor neues Haar entsteht.

Follikelminiaturisierung: Haarzwiebel und Schaftdurchmesser schrumpfen mit jedem Zyklus.

Dünnere, schwächere Haare: Aus kräftigen Terminalhaaren werden mit der Zeit weiche, unpigmentierte Vellushaare.

In fortgeschrittenen Stadien kann eine längere DHT-Exposition dazu führen, dass manche Follikel gar kein Haar mehr produzieren. Der Effekt betrifft nur Follikel mit genetischer DHT-Sensitivität – deshalb bleiben Haare an den Seiten und am Hinterkopf oft verschont.

Welche Rolle spielt die 5-Alpha-Reduktase beim männlichen Haarausfall?

Die 5-Alpha-Reduktase ist ein Enzym, das eine zentrale Rolle spielt, indem es Testosteron in DHT umwandelt. Dieser Prozess findet u. a. in der Haut, den Haarfollikeln und der Prostata statt.

Für den Haarverlust sind zwei Haupttypen relevant:

Typ I: Vorwiegend in Haut und Talgdrüsen.

Typ II: In Haarfollikeln und Prostata; am stärksten mit der Follikelminiaturisierung bei androgenetischer Alopezie verknüpft.

Bei genetischer Veranlagung erhöht eine stärkere Aktivität der Typ-II-5-Alpha-Reduktase die lokalen DHT-Spiegel in der Kopfhaut. Dieses DHT bindet an Androgenrezeptoren und löst das fortschreitende Schrumpfen betroffener Follikel aus.

Die Blockade dieses Enzyms (z. B. durch Medikamente wie Finasterid) kann die DHT-Spiegel in der Kopfhaut senken und das Fortschreiten des Haarverlusts in vielen Fällen verlangsamen oder stoppen.

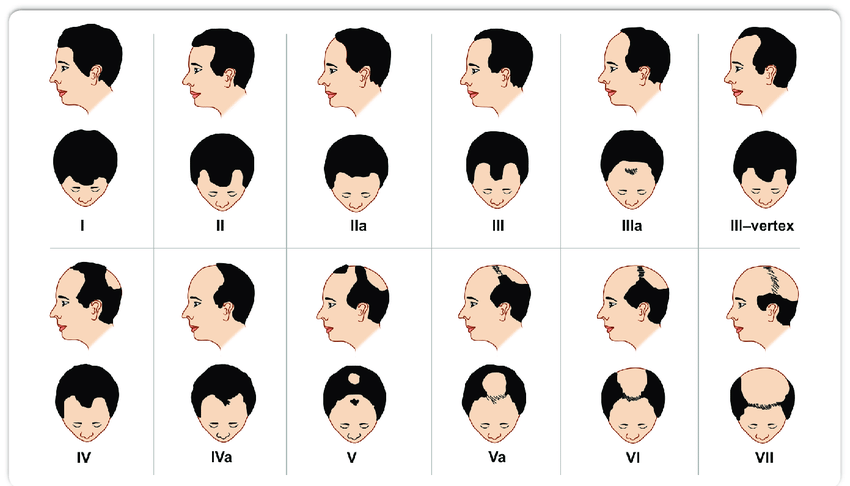

Welche Stadien hat der männliche Musterhaarausfall?

Der Verlauf lässt sich meist mit der Hamilton-Norwood-Skala beschreiben. Diese skizziert Abfolge und Schweregrad des Haarverlusts:

Wie bildet die Norwood-Hamilton-Skala den Verlauf ab?

Stadium 1 – Kein signifikanter Verlust

Volle Haarlinie, kaum oder keine Rezession.Stadium 2 – Frühe Rezession der Haarlinie

Leichte Einbuchtungen an den Schläfen, dezente „M“-Form.Stadium 3 – Vertiefte Rezession

Weitere Rückbildung an den Schläfen; erste Ausdünnung am Hinterkopf möglich.Stadium 3 Vertex – Beginnende Tonsur

Deutliches kahles Areal am Hinterkopf, frontale Rezession schreitet fort.Stadium 4 – Größere Tonsur

Tonsur und frontale Rezession nehmen zu, getrennt durch ein Haarband über dem Mittelscheitel.Stadium 5 – Ausdünnung der „Brücke“

Das Haarband über dem Mittelscheitel wird schmaler; die kahlen Areale nähern sich an.Stadium 6 – Areale verschmelzen

Tonsur und frontale Kahlstellen verbinden sich; nur Seiten und Hinterkopf bleiben behaart.Stadium 7 – Ausgeprägte Kahlheit

Nur ein dünner, hufeisenförmiger Haarkranz an Seiten und Hinterkopf bleibt.

Die Geschwindigkeit des Fortschreitens variiert stark. Manche Männer benötigen Jahrzehnte, um zwischen den Stadien voranzuschreiten; andere erreichen binnen weniger Jahre fortgeschrittene Stadien.

Wann wird Haarverlust zur dauerhaften Kahlheit?

Dauerhafte Kahlheit entsteht, wenn betroffene Follikel irreversibel miniaturisiert sind. Dann schrumpft der Follikel so stark, dass keine kräftigen Terminalhaare mehr gebildet werden. Stattdessen entstehen feine, unpigmentierte Vellushaare – oder der Haarwuchs stoppt ganz.

Dies geschieht nach langanhaltender DHT-Exposition in genetisch anfälligen Follikeln. Sind die Stammzellen des Follikels inaktiv und die umgebenden Gewebestrukturen degeneriert, ist ohne chirurgische Maßnahmen kein Nachwuchs mehr möglich.

Der Zeitpunkt des Übergangs variiert. Bei manchen geschieht es innerhalb weniger Jahre nach den ersten Ausdünnungen, bei anderen langsam und nur teilweise, sodass stabile Zonen über Jahrzehnte bestehen bleiben. Eine frühe Behandlung wirkt am besten, solange Follikel noch Terminalhaare produzieren können.

Wie wird androgenetische Alopezie diagnostiziert?

Die Diagnose stützt sich auf Anamnese, körperliche Untersuchung und bei Bedarf unterstützende Tests.

Wichtige Schritte:

Anamnese: Beginn, Verlauf und familiäre Häufung, ebenso kürzliche Erkrankungen, Medikamente oder Stressoren.

Kopfhautuntersuchung: Sichtprüfung auf typische Muster wie frontale Rezession oder Tonsur.

Haarauszupf-Test: Sanftes Ziehen an einer Haarsträhne prüft übermäßigen Ausfall.

Dermatoskopie: Handgerät vergrößert Kopfhaut und Follikel, um Miniaturisierungsmuster zu bestätigen.

Ausschlussdiagnostik: Bluttests zum Ausschluss anderer Ursachen wie Schilddrüsenerkrankungen, Eisenmangel oder hormoneller Störungen.

Biopsie (selten): Kleines Kopfhautareal wird mikroskopisch untersucht, wenn die Diagnose unklar ist.

Bei den meisten Männern wird die Diagnose klinisch gestellt, da Muster, Verlauf und Anamnese deutlich auf androgenetische Alopezie hinweisen.

Welche medizinischen Tests bestätigen männlichen Musterhaarausfall?

Meist ist keine Labordiagnostik nötig, doch bestimmte Tests können die Diagnose stützen oder andere Ursachen ausschließen:

Hormonstatus: Testosteron, DHT und ggf. andere Androgene, falls ein endokrines Problem vermutet wird.

Schilddrüsenwerte: Erkennen Hypo- oder Hyperthyreose als Ursache diffusen Ausfalls.

Ferritin/Eisenstatus: Niedrige Werte können Ausfall verstärken und den Haarschaft ausdünnen.

Vitamin D und B12: Deckt Mängel auf, die zur Ausdünnung beitragen können.

Kopfhautbiopsie: Bestätigt Miniaturisierung und schließt entzündliche oder vernarbende Alopezien aus.

Dermatoskopische Bildgebung: Dokumentiert miniaturisierte Haare, Kaliberunterschiede und reduzierte Follikeldichte, typisch für androgenetische Alopezie.

Diese Tests werden vor allem eingesetzt, wenn der Haarverlust atypisch erscheint, ungewöhnlich schnell fortschreitet oder nicht dem klassischen Muster entspricht.

Welche Behandlungen gibt es bei männlichem Haarausfall?

Behandlungen zielen darauf ab, das Fortschreiten zu bremsen, aktiven Follikeln beim Nachwuchs zu helfen oder Haare chirurgisch wiederherzustellen. Optionen sind:

Medikamente

Minoxidil (topisch): Weitet Blutgefäße der Kopfhaut, verbessert die Nährstoffversorgung und verlängert die Wachstumsphase. Verfügbar als 2 % und 5 % Lösung bzw. Schaum.

Finasterid (oral): Blockiert die Typ-II-5-Alpha-Reduktase, senkt DHT in der Kopfhaut und verlangsamt die Miniaturisierung.

Dutasterid (oral, Off-Label): Hemmt Typ I und II; kann potenter als Finasterid sein.

Prozedurale Behandlungen

Haartransplantation: Versetzt DHT-resistente Follikel von Seiten und Hinterkopf in dünner werdende oder kahle Bereiche.

Skalp-Mikropigmentierung: Erzeugt mittels medizinischer Pigmentierung den Eindruck vollerem Haars.

Niedrigenergetische Lasertherapie (LLLT): Regt die Follikelaktivität durch Lichtenergie an.

Begleitende Maßnahmen

Ernährungsoptimierung: Korrigiert Mängel, die den Ausfall verstärken können.

Sanfte Haarpflege: Vermeidet Zug, aggressive Chemikalien und übermäßige Hitze.

Die Ergebnisse variieren individuell; am wirksamsten ist der Beginn in frühen Stadien, bevor Follikel dauerhaft verloren gehen. Kombinationstherapien erzielen oft bessere Resultate als Einzeltherapien.

Verwandter Artikel: Wie lässt sich Alopecia areata am Ausbreiten hindern?

Wie fördern Minoxidil und Finasterid das Haarwachstum?

Minoxidil und Finasterid wirken über unterschiedliche Mechanismen, können aber beide Wachstum fördern und den Verlust verlangsamen.

Minoxidil: Das topische Mittel erweitert Blutgefäße der Kopfhaut und verbessert die Nährstoffversorgung der Follikel. Es verlängert die Anagenphase, sodass Haare länger und kräftiger wachsen, und vergrößert Follikel – teilweise Umkehr der Miniaturisierung.

Finasterid: Das orale Medikament blockiert die Typ-II-5-Alpha-Reduktase, die Testosteron in DHT umwandelt. Niedrigere DHT-Spiegel in der Kopfhaut reduzieren das Schrumpfen anfälliger Follikel und verlängern die Wachstumsphase bestehender Haare. So bleibt die Dichte erhalten und in aktiven Arealen kann das Wachstum indirekt gefördert werden.

Kombiniert adressieren beide sowohl hormonelle als auch lokale Faktoren des Musterhaarausfalls und führen oft zu besseren Ergebnissen als eine Monotherapie.

Kann niedrigenergetische Lasertherapie männlichen Haarausfall behandeln?

Die LLLT ist eine nichtinvasive Option, die spezifische Lichtwellenlängen zur Stimulation der Follikel nutzt. Das Licht dringt in die Kopfhaut ein, steigert die zelluläre Aktivität und verbessert Durchblutung sowie Nährstoffzufuhr.

So kann die Anagenphase verlängert, der Haarschaft dicker und die Miniaturisierung verlangsamt werden. LLLT erfolgt über Kämme, Helme oder Kappen, die mehrmals wöchentlich eingesetzt werden.

Studien zeigen Nutzen bei frühen bis moderaten Stadien, besonders in Kombination mit Minoxidil oder Finasterid. Die Effekte sind jedoch meist weniger ausgeprägt als bei chirurgischen Verfahren und erfordern konsequente, langfristige Anwendung.

Ist plättchenreiches Plasma (PRP) bei Männern wirksam?

Die PRP-Therapie ist eine aufkommende Behandlung, die körpereigene Blutbestandteile nutzt, um Follikel zu stimulieren. Blut wird entnommen, aufkonzentriert und in ausdünnende Areale injiziert.

Die freigesetzten Wachstumsfaktoren fördern Zellreparatur, Durchblutung und verlängern die Anagenphase. Dies kann in aktiven Follikeln zu dickeren Haarschäften und geringerem Ausfall führen.

Die Daten deuten auf besondere Wirksamkeit in frühen bis moderaten Stadien hin, oft in Kombination mit etablierten Behandlungen wie Minoxidil oder Finasterid. Ergebnisse variieren; viele Patienten sehen nach einer Serie monatlicher Sitzungen mit anschließender Erhaltung eine verbesserte Dichte und Haarqualität.

Wann ist eine Haartransplantation die beste Option?

Eine Haartransplantation ist oft sinnvoll, wenn der Verlust stabil ist und ein vorhersehbares Muster erreicht hat. DHT-resistente Follikel von Seiten und Hinterkopf werden dabei in dünne oder kahle Bereiche versetzt und sorgen für dauerhaftes Wachstum.

Geeignete Kandidaten haben typischerweise:

Ausreichende Spenderhaardichte für ein natürliches Ergebnis

Nicht rasch fortschreitenden Haarverlust

Realistische Erwartungen an Abdeckung und Dichte

Besonders bei fortgeschrittener Ausdünnung, wenn Medikamente allein die Dichte nicht wiederherstellen, ist die Operation effektiv. Sie ist auch eine Option bei Unverträglichkeit oder mangelndem Ansprechen auf Finasterid/Minoxidil.

Ein starres Alterslimit gibt es nicht; viele Chirurgen empfehlen jedoch, bis Mitte 20 oder länger zu warten, um das Muster sicher beurteilen zu können und Korrektureingriffe zu vermeiden.

Können Kombinationstherapien die Ergebnisse verbessern?

Kombinationen adressieren verschiedene Ursachen der Miniaturisierung und können Fortschreiten bremsen sowie Nachwuchs fördern. Männer mit genetischer DHT-Sensitivität profitieren häufig von komplementären Mechanismen.

Beispielsweise zielt Finasterid (Senkung von DHT) auf den hormonellen Anteil, während Minoxidil (Verlängerung der Wachstumsphase) lokal wirkt. LLLT oder PRP können die Follikelaktivität zusätzlich stimulieren.

Mehrere Ansätze liefern oft bessere Resultate als Einzelmaßnahmen, besonders in frühen und moderaten Stadien. Konsequente, dauerhafte Anwendung ist entscheidend – ein Absetzen führt häufig zu erneutem Dünnerwerden.

Wie können Lebensstiländerungen das Haarwachstum unterstützen?

Lebensstilmaßnahmen verbessern die Kopfhautgesundheit, reduzieren Stress und beheben Nährstofflücken, die zum Ausdünnen beitragen können. Den genetischen Musterhaarausfall stoppen sie nicht, schaffen aber optimale Bedingungen für Follikelfunktion und können zusätzlichen Ausfall verlangsamen.

Wichtige Strategien:

Ausgewogene Ernährung: Ausreichend Protein, Eisen, Zink, Vitamin D und B-Vitamine stützen Struktur und Wachstumszyklen.

Stressmanagement: Chronischer Stress kann Ausfall triggern; Achtsamkeit, Bewegung und guter Schlaf helfen.

Kopfhautpflege: Regelmäßige Reinigung und sanfte Massage fördern die Durchblutung und verringern Ablagerungen.

Schonendes Styling: Weniger Hitze, enge Frisuren und aggressive Chemie vermeiden Haarbruch.

Regelmäßige Checks: Behandlung von Schilddrüsenstörungen oder Mängeln unterstützt die Haargesundheit.

Am wirksamsten sind diese Maßnahmen in Kombination mit medizinischen Behandlungen, um vorhandenes Haar zu schützen und die Kopfhaut zu verbessern.

Beeinflusst Ernährung den männlichen Haarausfall?

Ernährung verursacht keinen Musterhaarausfall, kann aber seine Ausprägung und die Gesundheit des verbleibenden Haars beeinflussen. Der genetisch-hormonelle Antrieb durch DHT bleibt zentral; schlechte Ernährung kann Ausdünnung verstärken und Nachwuchs in aktiven Follikeln bremsen.

Wichtige Nährstoffe:

Protein: Grundbaustein für Keratin, den Hauptbestandteil des Haars.

Eisen/Ferritin: Niedrige Werte erhöhen Ausfall und verringern Schaftdicke.

Vitamin D: Wichtig für Follikelzyklus und Wachstum.

Zink: Unterstützt Gewebereparatur und reguliert Talgproduktion.

B-Vitamine (v. a. Biotin, B12, Folat): Fördern Zellteilung und Haarschaftstabilität.

Eine ausgewogene Ernährung verbessert die Qualität des bestehenden Haars und optimiert Therapieergebnisse, stoppt jedoch nicht den genetischen Prozess der androgenetischen Alopezie.

Kann Stressmanagement den Verlauf verlangsamen?

Stress verursacht keinen Musterhaarausfall, kann aber das Fortschreiten beschleunigen, v. a. durch zusätzliches Telogeneffluvium. Dadurch wirkt die Ausdünnung stärker.

Die Reduktion von chronischem Stress stabilisiert den Haarzyklus und schützt vulnerable Follikel. Effektive Maßnahmen:

Regelmäßige Bewegung: Verbessert Durchblutung und senkt Stresshormone wie Cortisol.

Achtsamkeit: Meditation, Atemübungen oder Yoga unterstützen hormonelles Gleichgewicht.

Ausreichender Schlaf: Regeneration auf Zellebene, auch in Haarfollikeln.

Ausgeglichener Alltag: Überlastung vermeiden und Erholungszeiten einplanen.

Weniger stressbedingter Ausfall hilft, die Dichte zu erhalten und die sichtbaren Ergebnisse medizinischer oder chirurgischer Behandlungen zu verbessern.

Welche psychologischen Auswirkungen kann Haarverlust haben?

Haarverlust betrifft viele Männer auch psychologisch und beeinflusst Selbstbild und Selbstvertrauen. Erste Anzeichen können Angst, Frustration oder depressive Verstimmung auslösen. Manche nehmen sich als weniger attraktiv wahr – mit Folgen für Dating, soziale Kontakte und berufliche Souveränität.

Die emotionale Reaktion variiert. Jüngere Männer berichten oft stärkere Belastung, da Kahlheit als altersuntypisch empfunden wird. Gesellschaftliche und kulturelle Ideale können den Druck erhöhen. Mit der Zeit akzeptieren manche die Veränderung, andere erleben weiterhin ein geringeres Selbstwertgefühl.

Hilfreich sind frühe Behandlung, Beratung oder Selbsthilfegruppen. Proaktive Schritte (medizinische Therapien, Lebensstil) können Aussehen und Selbstvertrauen stärken.

Welche neuen Behandlungen richten sich gegen androgenetische Alopezie?

Neue Ansätze gehen über klassische Medikamente hinaus und zielen gezielter auf zelluläre/molekulare Prozesse. Dermatologinnen und Dermatologen prüfen zunehmend Therapien, die direkt an den Follikeln ansetzen.

Vielversprechende Optionen:

Januskinase-(JAK)-Hemmer: Ursprünglich für Autoimmunerkrankungen, könnten durch Modulation entzündlicher Signalwege Haarwachstum fördern.

Stammzellbasierte Verfahren: Wachstumsfaktoren oder Exosomen aus Stammzellen zur Reaktivierung ruhender Follikel.

Wnt-Signalweg-Aktivatoren: Zielstrukturen, die Follikelentwicklung und -zyklus steuern.

Microneedling mit topischen Wirkstoffen: Verbessert die Aufnahme wachstumsfördernder Lösungen wie Minoxidil oder Peptide.

Fortgeschrittene LLLT-Geräte: Präzisere Wellenlängen für tiefere Follikelstimulation.

Viele Verfahren befinden sich noch in Studien, könnten aber bestehende Therapien wie Finasterid und Minoxidil ergänzen – besonders für Patienten, die Alternativen oder verstärkte Effekte wünschen.

Sind topische Antiandrogene und Stammzelltherapien vielversprechend?

Topische Antiandrogene und stammzellbasierte Ansätze sind aufstrebende Optionen, vor allem für Männer, die Alternativen zu oralen Medikamenten suchen.

Topische Antiandrogene wie Clascoteron oder experimentelle DHT-Blocker auf der Kopfhaut sollen DHT lokal senken, ohne den Hormonhaushalt des gesamten Körpers zu beeinflussen. So könnten systemische Nebenwirkungen, wie sie bei oralen Präparaten auftreten, reduziert werden. Frühe Studien deuten auf eine Verlangsamung der Miniaturisierung und Erhalt der Dichte in aktiven Arealen hin.

Stammzelltherapien nutzen stammzellabgeleitete Wachstumsfaktoren, Exosomen oder kultivierte Follikelzellen, um ruhende Follikel zu reaktivieren. Ziel ist die Reparatur bzw. Reaktivierung des Follikelmikromilieus. Obwohl noch überwiegend experimentell, zeigen frühe Daten bei manchen Patienten Zunahmen von Haardicke und Abdeckung.

Beide Ansätze werden weiter erforscht, stehen aber für eine Entwicklung hin zu gezielteren, lokalisierten und regenerativen Behandlungen der androgenetischen Alopezie.

Wie wähle ich den passenden Behandlungsplan?

Die richtige Wahl hängt von Stadium, allgemeiner Gesundheit und persönlichen Präferenzen in Bezug auf Ergebnis und Pflegeaufwand ab. Eine genaue Diagnose ist der erste Schritt, da andere Ursachen den Musterhaarausfall imitieren können.

Wichtige Überlegungen:

Stadium: Frühe Ausdünnung spricht am besten auf Medikamente wie Minoxidil, Finasterid oder Kombinationen an. In fortgeschrittenen Stadien ist für deutliche Verbesserungen oft eine chirurgische Wiederherstellung nötig.

Zielsetzung: Soll der Verlust verlangsamt, Nachwuchs stimuliert oder kahle Areale abgedeckt werden?

Bereitschaft zur Daueranwendung: Viele nichtchirurgische Optionen erfordern tägliche oder wöchentliche Nutzung.

Nebenwirkungsprofil: Auswahl je nach persönlicher Präferenz, z. B. oral vs. topisch.

Budget und Zeit: Laufende Kosten, Eingriffe und der Zeitraum bis zu sichtbaren Ergebnissen berücksichtigen.

Die Beratung bei einer Dermatologin/einem Dermatologen oder einem Haartransplantations-Spezialisten hilft, Ziele mit evidenzbasierten Optionen abzugleichen und eine sichere, wirksame Behandlung zu finden.

Häufige Fragen

Kann man männlichen Haarausfall stoppen?

Völlig stoppen lässt er sich nicht, da Genetik und DHT-Sensitivität maßgeblich sind. Behandlungen wie Finasterid, Minoxidil und LLLT können jedoch das Fortschreiten verlangsamen, bestehendes Haar erhalten und – bei frühem, konsequentem Einsatz – teilweise Nachwuchs anregen.

Wächst Haar bei männlichem Haarausfall wieder nach?

Ist ein Follikel dauerhaft miniaturisiert, wächst dort meist kein kräftiges Haar mehr nach. Beginnt die Behandlung jedoch früh, können Minoxidil, Finasterid oder PRP in aktiven Follikeln das Wachstum fördern und die Dicke verbessern. Frühe Intervention bietet die besten Chancen auf Dichtegewinn.

Wann beginnt männlicher Haarausfall?

Er kann bereits im späten Teenageralter einsetzen, ist jedoch in den 20ern und 30ern häufiger. Der Zeitpunkt hängt von Genetik und DHT-Sensitivität ab. Frühe Zeichen sind oft zurückweichende Schläfen oder eine allmählich dünner werdende Tonsur.

Kann Stress den Verlauf beschleunigen?

Stress verursacht keinen Musterhaarausfall, kann ihn aber beschleunigen. Chronischer Stress begünstigt zusätzliches Telogeneffluvium und macht die Ausdünnung sichtbarer. Bewegung, ausreichender Schlaf und Entspannungstechniken helfen, bestehendes Haar zu schützen und Therapieergebnisse zu verbessern.